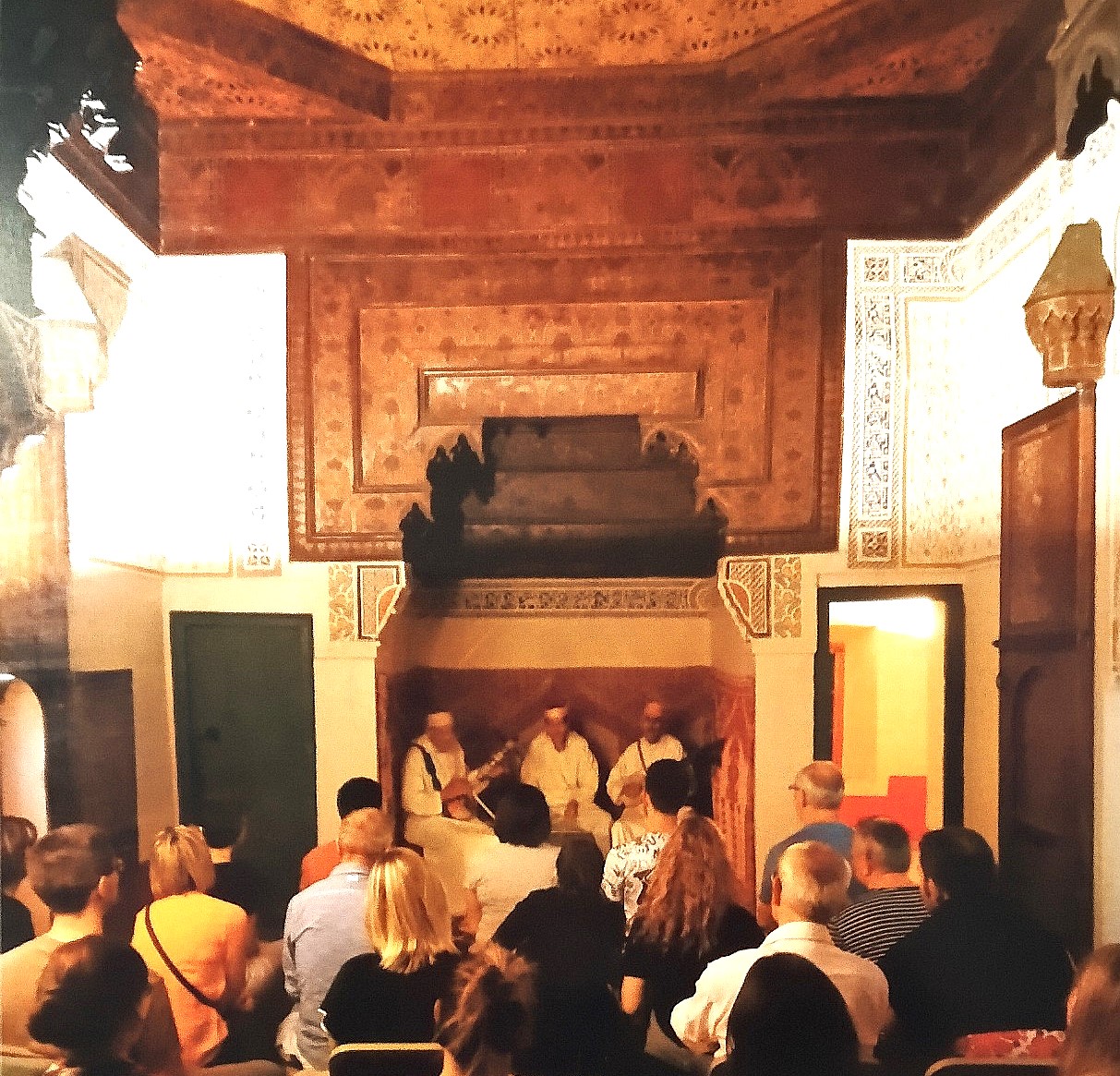

Le Musée de la Musique, au cœur du très beau quartier Mouassine de la Medina de Marrakech, organise des concerts les lundis (musique andalouse), mercredis (musique Berbère) et vendredis (musique gnawa) à 18h00.

C’est une occasion unique de découvrir quelques aspects de la culture musicale du Maroc dans un lieu si approprié. Dans la Douiria du premier étage de la maison, en toute intimité, la musique résonne sous les voûtes boisées. Le public est restreint et les conditions sont idéales pour une écoute attentive et pour apprécier pleinement les prestations des musiciens.

La visite du Musée avant le concert est incluse dans le billet.

La soirée peut être prolongée par un dîner sur place.

A n’en pas douter, ce sont de beaux moments d’échange inoubliables qui s’inscriront tout au long d’une soirée un peu “hors du temps”.

La musique arabo-andalouse

Elle naît du métissage des traditions musicales arabes (Bagdad) transmises en Espagne, notamment à Grenade et Cordoue, dès le IXe siècle. Elle évolue au cours des siècles tandis que juifs, chrétiens, musulmans, berbères mêlent leurs harmonies dans l’Andalousie du Moyen-Âge “El Andalous”.

Son développement au Maghreb s’accentue avec l’arrivée massive des musulmans et des juifs sépharades, expulsés d’Espagne en 1492.

Elle repose sur des cycles de “Noubat”, corpus de chants poétiques de nature spirituelle ou courtoise.

Au Maroc, différents styles coexistent, émanant des écoles de Fès, de Tétouan, de Rabat-Salé, Oujda, Tanger…au gré des aléas de l’histoire, des diverses influences (confréries soufies, culture juive et berbère…) et des mouvements migratoires. Chaque Nouba étant très longue, on n’en joue que quelques mouvements ou extraits.

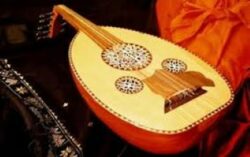

Aujourd’hui la musique andalouse peut s’entendre dans des formes très variées. Du petit ensemble jusqu’au grand orchestre où se répondent ouds (luth oriental, roi des instruments), rebabs (cordes frottées, comme le rebec médiéval), Qânouns (cithares, cordes pincées), percussions, nays (flûtes), violons et violoncelles modernes. Les voix solo (hommes ou femmes) dialoguent avec le grand chœur.

Oud

La ligne vocale peut être proche du récitatif, ornementée de mélismes, ou se développer en chant mélodique.

Dans tous les cas, la poésie en est le fondement.

La musique berbère

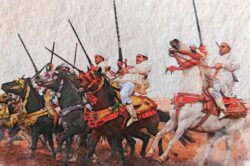

La musique berbère est une forme plus populaire, indissociable des festivités (Moussem, Fantasia, mariage, célébration de la nature), des danses, des coutumes et rites villageois.

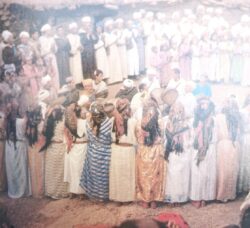

Elle se pratique donc collectivement. Hommes et femmes amazighes, chleuhs, en costume traditionnel, entonnent des paroles qui peuvent évoquer la nature, l’amour, l’amitié, l’identité berbère, la spiritualité, l’événement célébré… A la voix solo répond le chœur.

Moussem

Toutes sortes d’instruments résonnent: bendir (tambour), rebab (vièle), tbal (tambour), azamar (clarinette), lghita (bombarde), imzad (vièle monocorde), outar (3 cordes pincées), tamja (flûte), daf (tambour). La transmission de ces chants ancestraux est orale. Mouvements du corps, balancements, tapements des pieds, mises en chorégraphies des activités quotidiennes les illustrent.

La joie est de mise dans ces chants et danses folkloriques.

La musique Gnawa

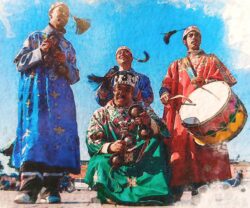

Frénétique, pénétrante, envoûtante…Les rythmes endiablés de la musique Gnawa se répètent inlassablement jusqu’à donner le tournis. Ils peuvent mener à la transe!

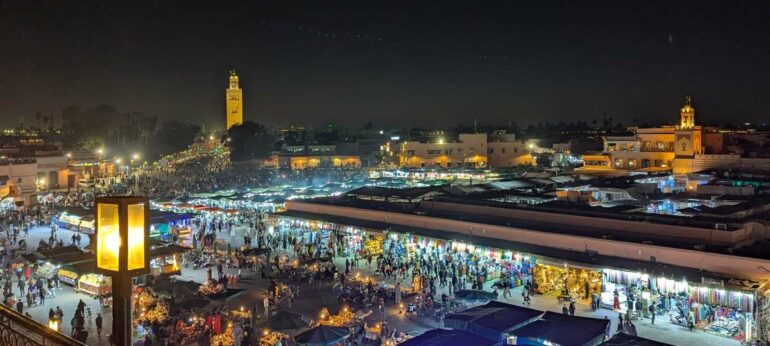

Sur la Place Jemaa el Fna quelques musiciens aux tenues multicolores sautent comme des cabris et font virevolter le pompon de leur couvre-chef. Leurs ancêtres étaient des esclaves subsahariens qui célébraient des cultes animistes. Leur musique puissante veut établir le lien entre la matière et l’esprit, une réunion entre sacré et profane.

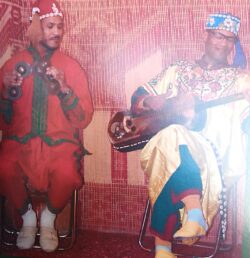

Les âmes, les marabouts, les génies, bons et mauvais, ne sont jamais loin. Lors des rituels nocturnes appelés “lilas”, autour de la mkadma (voyante), on les invoque pour conjurer le mauvais sort, repousser des maladies, retrouver la fertilité. Des femmes volontaires entrent en hypnose ou en transe.

Les rythmes ternaires entraînent les danseurs et le public dans les tourbillons. Les mots, traces de dialectes anciens et lointains, les onomatopées ne font que les appuyer.

Les sons des qraqeb métalliques (crotales ou castagnettes), des guembri (basse à trois cordes pincées) et des tambours ont résonné toute la nuit jusqu’à l’épuisement du petit matin.

Cette musique, pour le moins répétitive, a fasciné des générations de musiciens occidentaux ou de compositeurs contemporains. Depuis que Jimmy Hendrix, dans les années 60, faisait sonner sa guitare aux côtés des Gnaoui d’Essaouira, d’autres l’ont imité. Jimmy Page, Randy Weston, Carlos Santana, Louis Bertignac… la musique Gnawa s’est internationalisée. Des fusions, a priori improbables, entre musiciens Gnawa et jazzmen, bluesmen, ont fait naître des créations musicales étonnantes et réjouissantes. Quelques performances mémorables ont ainsi marqué les journées du Festival Gnaoua et Musiques du Monde qui se déroule chaque année au mois de juin dans la ville d’Essaouira.

Alors, ce soir, laissez-vous étourdir !

Pour les soirées et concerts-dîners

Informations et réservations auprès du Riad DAR TALIWINT